韩瀚

在安徽淮北的腮边,有一颗淡淡的小痣:濉溪。日夜兼程,我终于见到了她。这里曾是我们一家人驻梦的地方。同行的二姑一路开着车,将这巴掌大的小镇上的故事都细细讲给我听。在这变宽了的柏油路和正拆着的矮楼之间,我渐渐翻开了关于我们家记忆的扉页。

直至最后迁居北京,奶奶一直都住在濉溪的一栋六层小楼里。我的爸爸、姑姑们都曾是她和爷爷的学生,多年过去了,一批又一批学子磨旧了伏案的桌子,也染花了奶奶的头发。

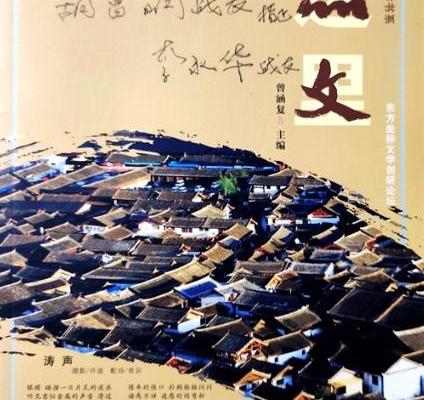

濉溪的老街离奶奶住的地方很近,街口始于老城,缠绵在楼阁街铺之间,清代留下的厚石板早已被磨得没了棱角,木板镶嵌的房子被留了下来。除了土生土长的濉溪人,没人知道这个地方,许多古色古香的屋厦被贴上了标签等待着下一个主人。

我们到达老街时,老街正热闹着。每晚总会有下了夜的人们奔向老街,点上一碗香浓的油茶,再 “掌”几个烙馍,吃得大汗淋漓。老街的商户愈发少了,二姑曾经如数家珍的那些 “老行家”不是搬了地儿,便是随着儿女远去他乡,坚守下来的,多半也是为了那些舍不得的 “老主顾”。

“给俺来三碗油茶、十个水煎包子!”未闻其人,先听其声,师傅便知是二姑来了。

“管!”师傅双手拎起一个硕大的铝水壶,里面满满的油茶冒着热气倒进了白瓷碗里;一个小工正给一口大煎锅加水,里面排着队的都是刚熟的小包子。二姑掩着嘴跟我说: “这家的包子和油茶最正宗,知道的都来这吃,所以他家总是卖得快咧。”

看我好奇地拍着照,玩着手艺的师傅做得更是起劲了,他摊开碗底儿大的面皮,轻轻一卷就把肉馅藏起来了,就这样一捏一按,一大锅水煎包便完成了。

我们搬个凳子,依着老街,喝着烫嘴的油茶。从筒子里抽两根筷子,有几个小哥们带了几瓶啤酒,拿了几盘子下酒菜,把老街的路灯闹得跳起了影儿来。

在濉溪的小城里,一条塞不进车的巷口,把我们和街外的车鸣拉得远远的。

免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。